Wartawan Memang Tak Suka Dikuliahi: Kenapa Kritik Publik Bikin Media Tersentak?

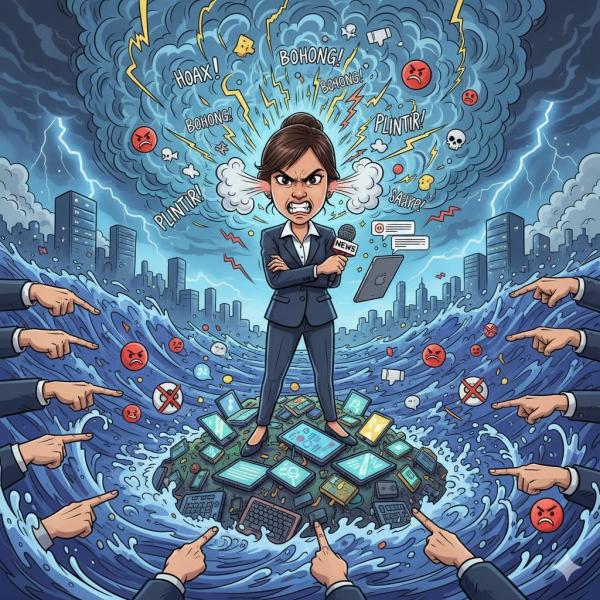

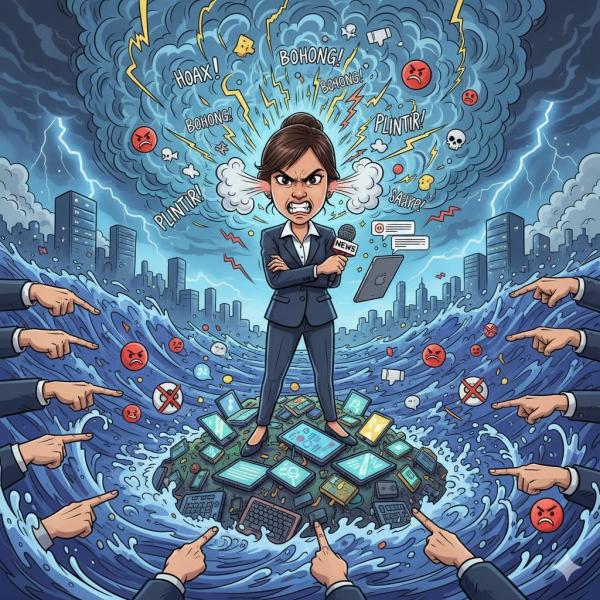

JAKARTA, iNewssorongraya.id - Saat kritik publik datang — bukan hanya sebagai komentar malam hari di linimasa, tetapi sebagai riak nyata terhadap pekerjaan jurnalistik — banyak wartawan memilih tunduk dan menutup telinga. Mengapa hal itu terjadi? Tulisan ini membuka tabir: bukan sekadar soal ego yang terluka, melainkan ketakutan struktural dalam profesi yang selama ini mengklaim diri sebagai “penjaga demokrasi”.

Seorang teman bertanya langsung: “Kenapa wartawan dan media sulit menerima kritik?” Ia punya pengalaman kurang menyenangkan. Ketika ia mengkritik gaya wawancara seorang jurnalis ternama, teman saya itu malah “diserang” oleh pembelanya — dan yang dikritik justru menudingnya sebagai “si problematik”.

Dari jawaban saya kemudian, saya menyadari bahwa pertanyaan itu seperti menatap kaca buram: semakin keras kita menatap, semakin samar bayangan kita sendiri.

Saya pernah duduk di meja redaksi, mengetik berita dengan dada membusung karena yakin sedang melayani kepentingan publik. Tapi di balik keyakinan itu, ada bisikan halus: jangan sampai dikritik. Karena kami sudah terlalu lama terbiasa mengkritik orang lain.

Dalam perjalanan karier jurnalistik saya, saya menemukan bahwa perubahan zaman — terutama munculnya media sosial — telah mendobrak posisi wartawan dari “pemohon kebenaran” menjadi “objek sorotan”. Kritik bukan lagi surat pembaca dengan bahasa teratur, melainkan cuitan tajam dan komentar brutal. Dalam kondisi itu, banyak yang panik.

Salah satu akar permasalahan adalah rasa istimewa yang melekat pada profesi wartawan. Wartawan dididik untuk percaya bahwa mereka adalah “penjaga demokrasi”, bukan bagian dari kerumunan biasa. Referensi akademik seperti teori Torbjörn Örnebring soal dua profesionalisme jurnalisme — teknis dan simbolik — menunjukkan bahwa pada lapisan simbolik wartawan melihat dirinya sebagai berada di atas, secara moral.

Padahal, siapa yang berani merendahkan diri dan mengaku berdosa di altar jurnalistik? Hampir tak ada. Wartawan lebih suka berkhotbah daripada mendengarkan khotbah.

Kritik terhadap media sering dianggap penghinaan. Suatu saat, seorang pembaca menulis surat ke redaksi menuding kami bias; rapat redaksi malah tertawa, “biarin aja, dia nggak tahu kerja wartawan itu gimana.” Tawa kecil, tapi sombong.

Sebagian publik mungkin mengerti bahwa tekanan ekonomis, ancaman kekerasan terhadap jurnalis, dan komentar kasar membuat orang yang tadinya gagah di lapangan berubah sensitif. Tapi itu tak sepenuhnya menjawab mengapa banyak wartawan sulit menerima kritik sebagai bagian pekerjaan mereka.

Tak bisa kita tutup mata: ego dalam dunia jurnalisme dapat tumbuh liar. Studi seperti Boldrini dkk. menemukan bahwa wartawan memiliki jaringan sosial yang lebih stabil dan aktif daripada pengguna lain — mereka hidup dalam dunia gema: saling menguatkan sesama profesi, sesekali berpura-pura debat tapi tetap di dalam lingkaran aman.

Ironisnya, sementara media suka meminjam kata “transparansi”, sebagian besar redaksi tak punya mekanisme terbuka untuk menerima atau menanggapi kritik publik secara nyata. Ombudsman internal hanya formalitas, kolom koreksi dihapus demi estetika halaman depan. Wartawan menulis koreksi seolah terpaksa, bukan karena tanggung jawab.

Saya selalu percaya: kalau kita hanya menulis kritik terhadap pihak berwenang tapi tak mau mendengar kritik ketika giliran kita yang disorot, maka kita hanyalah propaganda dengan ejaan yang rapi. Demokrasi tanpa media yang reflektif hanyalah panggung sandiwara — penonton bersorak, pemain yakin dirinya pahlawan, padahal lakonnya kosong.

Bayangkan bila setiap artikel media punya tombol kecil: “kritik terhadap artikel ini”. Setiap klik membuka ruang dialog antara pembaca dan redaksi. Bukan untuk saling mencaci, tapi saling memahami. Bayangkan juga kalau setiap wartawan diwajibkan membaca satu surat kritik sebelum memulai liputan hari itu. Mungkin berita kita akan lebih manusiawi, bukan sekadar cepat tayang.

Apakah wartawan sulit menerima kritik? Iya — banyak yang begitu. Tapi saya mulai berpikir: mungkin bukan karena keras kepala, melainkan karena belum pernah benar-benar diajari cara mendengarkan. Dunia jurnalisme dibentuk dari adrenalin, bukan refleksi. Setiap hari berpacu dengan waktu, berebut headline, berdebat soal kata kerja. Siapa sempat merenung?

Jika profesi ini tak belajar rendah hati — maka publik akan belajar hidup tanpa media. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada kritik mana pun.

Di usia senja, saya membaca media lebih pelan. Kadang tersenyum getir melihat wartawan muda di layar debat, melawan kritik publik dengan kalimat: “Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial.”

Saya ingin menepuk pundaknya dan berkata, “Nak, fungsi kontrol sosial juga berlaku untuk kita.”

Tapi tentu saya tak akan benar-benar menepuknya. Karena seperti yang saya tahu sejak dulu: wartawan paling tidak suka dikuliahi, bahkan oleh masa lalunya sendiri.

(Oleh: Wicaksono)

Editor : Chanry Suripatty